This individual was found in -5m at Osezaki Shizuoka Japan on 27th November 2014.

Osezaki is a part to coast of Suruga Bay.

This individual size is about 100mm ML.

|

| Dorsal view of Amphitretus pelagicus |

|

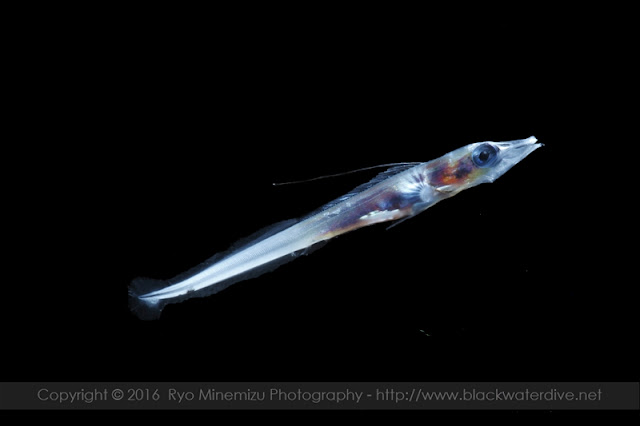

| Lateral view of Amphitretus pelagicus |

Eyes like a periscope, it's to the dorsal side.

|

| Arms and web of Amphitretus pelagicus |

Suckers is one row at proximally and two rows at near the tips.

|

| Upside-down pose of Amphitretus pelagicus |

Arms can enclose the head. Perhaps, it's for defense.

REFERENCES:

Amphitretus - Tree of Life Web Project

Jereb,P., Roper,C.F.E.,Norman,M.D.,Julian,K.F., 2014. Cephalopods of the World. An annotated and illustrated catalogue of Cephalopod species known to date Volume 3 Octopods and Vampire Squids. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No.4, Vol.3. 382pp.